|

|

|

A Goffredo Godi fa paura il postumano.

Qualche ambientalista, ironizzando con l'esasperata crudezza di chi attende le vendette della natura, oltraggiata nelle sue

creature e messa a dura prova in costanti attentati, ha proclamato che tanti uccelli e pesci stanno attendendo il ritorno

alla preistoria: la magna mater vincerà, come sempre, e si ricomincerà daccapo, ma è proprio questo che terrorizza Goffredo,

che non accetta la vanificazione di tanti millenni di sogni d'incivilimento.

Al solo pensiero s'accendono d'eroico furore l'uomo e l'artista, che in lui convivono in sintonia identificativa e che nella lezione

d'umanità mai hanno rinunciato alla pratica della tolleranza, che è connotazione d'alto sentire e non supina accettazione di un fatalismo

per cui non resta "che far torto o patirlo" secondo la solita storia della prepotenza che trionfa e della sottomissione che subisce.

Ricorriamo all'immagine bruniana perché appare perfettamente connotativa della strenua difesa dell' Humanitas cara all'artista, esperto della lezione di vita, vissuta e praticata a faccia a faccia con le miserie del dolore e della violenza: un lampo d'ira generosa accende gli occhi di questo pittore che di luce se ne intende, al punto che, per leggere il mondo, sceglie , il sole allo zenith.

All'ipotesi di una rinuncia totale, di una resa incondizionata alla barbarie che incombe minacciosa, Goffredo Godi reagisce con lo spirito generoso di chi, mentre si riconosce tra i sogni e le delusioni dei suoi simili, per cui mai si erge a giudice come unico depositario di verità, esige l'attivazione del vero ed eterno spirito della Resistenza che è garanzia dei valori umani. L'Uomo è vivente desiderio di riscatto, non rinuncerà mai alla speranza, al più nobile atto di fede, nel suo giustificare la vita come conquista civile e conoscenza che mai delusero neppure nei secoli più bui. L'amore generoso della vita è contagioso, Godi è rassicurante: per esperienza diretta ha appreso la solidarietà, la generosità, la ferocia dei campi di concentramento, il gelo dei ghiacci e dei fanatismi nazisti; ha constatato che, neppure dove dominavano la violenza estrema e la desolazione, mai si è spenta la scintilla di un moto di umanità.

Ecco perché è andato sempre dritto per la sua strada, senza cedere agli allettamenti delle mode e delle strade facili o facilitate dall' invito ai consensi.

Mentre infatti si osannava e dissacrava, sotto la spinta di una retorica opportunistica che finiva con rendere l'arte estranea ai suoi stessi naturali referenti, egli perseverava nelle sue scelte, proprio per non perdere brani di natura e umanità che si potevano vanificare nella bufera di segni faziosi.

Mentre nei primi anni Sessanta qualcuno si affannava a formulare ipotesi d'homo sapientior o di metantropo, egli difendeva a spada tratta l'umanità quotidiana, nobilissima nell'assiduo dolore compagno d'ogni vita.

Il pittore era angustiato che si potesse verificare un processo di superumanizzazione, che si creasse un superuomo, ben diverso da quello formulato nelle scelte letterarie, in nome del quale l'uomo quotidiano dovesse rinunciare anche al suo istinto di conservazione e si mettesse da parte, sognando di essere migliore nel nuovo modello.

Godi dipingeva seguendo la sua naturale ispirazione: l'homo sapientior lo tormentava, il metantropo lo faceva tremare, perché contro quel mostro non si sarebbe mai scatenata la giusta ira degli argomenti umani, mentre era concreto il rischio di una reazione d'egoismo acutizzato di fronte alla fatalità incombente.

Di fronte all'incalzare del deserto perché conservare?

Perché non consumare ad oltranza, lasciando terra bruciata al "nemico" che avrebbe sicuramente vinto?

Alla luce di certe osservazioni, che il senno di poi ci aiuta a mettere a fuoco, potremmo addirittura giustificare il comportamento dissennato di chi non ha voluto più sacrifici e rinunce nell'incubo che in nessun modo si sarebbe potuto fronteggiare "l'intruso", che nulla avrebbe salvato del passato e della storia; anzi avrebbe imposto nuove leggi e misure alla vita che mai si estingue. Certo il mercato degli organi umani è una triste realtà nel mondo dei trapianti e dell'incubo dell'uomo cibernetico; forse per questi motivi cresce il clima d'allegria di naufragi che nella tempesta del nostro tempo esalta solo le esorbitanze.

Contro gli eccessi della ricchezza e della miseria, della violenza e della remissività, della scienza e dell' analfabetismo, tradizionale o di ritorno, che resta se non la testimonianza d'umanità e d'arte che mai rinuncia alla speranza? Goffredo Godi ci insegna le ragioni di un atto di fede nell'uomo che sia di aiuto all'uomo.

Godi insegna che l'umana comprensione non deve mai venir meno in tutte le più ingarbugliate circostanze: non devono mai mancare le giustificazioni; ma ribadisce anche la difesa rigorosa del ruolo e del contributo al progresso dell'umanità.

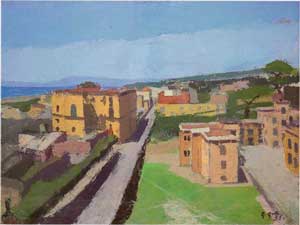

A scuola di vita il nostro precocissimo pittore è andato fin troppo presto: nasce anagraficamente ad Omignano (Salerno), 25 agosto 1920; trova padre e madre a Ercolano, erano trascorsi appena tre giorni dalla sua nascita, perciò può dirsi veramente figlio di questa città alla quale ha dedicato tante opere, rappresentando nell'immaginario, variato nei più ampi orizzonti, tante ragioni del cuore.

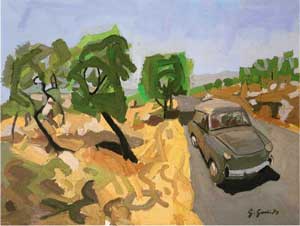

Prima ancora di riconoscere le lettere dell'alfabeto egli le disegnava: la sua accesa fantasia lo portava a copiare i segni che lo affascinavano; disegnava asinelli, memorizzava disegnando, copiando freneticamente già prima di frequentare la scuola elementare: "le suore di Gemma dell'Aquila", dice, e sorride al ricordo. Goffredo non ha mai perduto quello che ha visto, e non lo ha mai tradito il suo vissuto: mai niente di umano ha rinnegato. Lo ribadisce parlando della sua pittura dell'ultimo decennio, quella di un pieno ritrovarsi con la sua innata passione, con la libertà di essere Godi, con i suoi palpiti d'amore per il vero indagato nell'immaginario attrattivo e ripreso con quel guizzo di pittura-scrittura gestuale che è poesia abrasa di luce, abbagliata al culmine meridiano con la carica del suo mistero, che si svela e rivela nella passione della luce stessa.

Quel bambino che disegnava quello che c'era nei libri, anche lo scritto, continua a vivere nell'intimo fanciullo che incanta il forte pittore di fronte alle pagine aperte della natura.

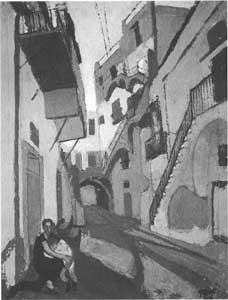

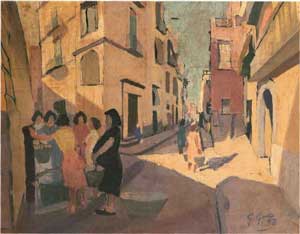

Il grande libro del paesaggio e la figura umana, che viene "ritratta" con la sua vera intimità segreta, sono approdi di un percorso iniziato tanti anni fa da uno "scugnizzetto" che apprendeva voci e volti, uomini e fatti di Via Mare e viveva tra gente operosa tra reti, attrezzi, e "mestieri" di pescatori, strumenti d'uso degli artigiani che lavoravano al "lume" dei lampioni: di luce ce n'era poca.

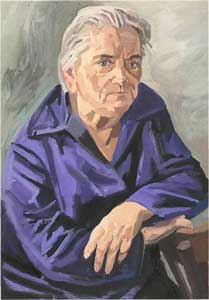

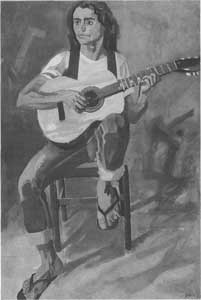

Quando il mestiere di pittore cominciò ad essere qualcosa di più che un'istintiva vocazione, perché i segreti e la tecnica erano stati bene appresi a scuola, e la dimestichezza con la storia dell'arte motivava anche le scelte evolutive di tante e diversificate rese dell'immaginario, Godi ritrova con più forte passione i suoi personaggi più cari.

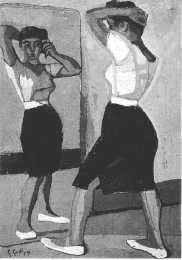

Li aveva già disegnati di getto da bambino e da adolescente, sapeva infatti istintivamente cogliere nei ritratti qualcosa che non apparteneva alla sola fisionomia identificativa, ma ora che aveva acquisito cultura e strumenti di più approfondita lettura e resa, era più felice di mettere in posa i suoi amici pescatori di cogliere le verità di scene familiari, mentre nel teatro naturale delle povere case vedeva le donne intente ai tramagli, a rattoppare le reti, ai più nobili lavori del ricamo o dell'uncinetto. Case e strade erano del popolo che aveva il senso della vita, il rispetto del lavoro, il culto dell'abilità manuale e del coraggio di vivere: l'artigiano era il maestro.

Tutte le esperienze di bambino e poi di adolescente risultarono utili a Godi; anzi proprio a quelle poté ricorrere in momenti difficili. Gli giovarono soprattutto quei rudimenti del mestiere del sarto al quale era già stato avviato dalla famiglia mentre ancora frequentava la scuola elementare.

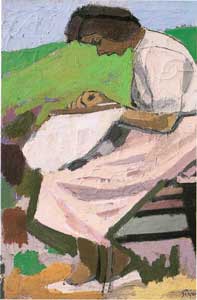

La bottega del sarto era molto attiva, il ragazzetto che già eseguiva i lavori più facili, quelli che erano meno congeniali alla perizia di chi sapeva già lavorare di fino, si divertiva a fare dei ritratti agli abituali clienti.

Li eseguiva con la naturalezza che è propria dei fanciulli e furono apprezzati dal pittore Luigi Palumbo, che era di casa in quella sartoria.

Palumbo era di Torre del Greco; decise di prendersi cura di Goffredo che non aveva ancora nove anni quando cominciò ad apprendere il mestiere del sarto: lo volle nel suo studio gremito di tele e di reperti tra i più disparati. Luigi Palumbo era noto per le sue realizzazioni di "tappeti" eseguiti in occasione delle festività dei Quattro Altari. I suoi personaggi sono rimasti impressi nella mente di Godi: "Capabianca", questo era il soprannome del pittore che aveva i capelli grigi, li caratterizzava con le mani tozze e i volti rossi.

Un rapido apprendistato facilitò delle scelte conseguenziali: la frequenza della scuola del Corallo, l'Istituto d'Arte di Torre del Greco.

C'era anche stato un incontro con Crisconio, ne parleremo subito, a motivare quella scelta a convincere i genitori del piccolo Godi che diventava allievo di Giuseppe Palomba: "un grande artista della scuola di Michele Cammarano", dice il pittore che lo identifica come il suo vero maestro: nella vita di un artista ce n'è sempre uno solo.

Che Godi fosse un allievo di forte tempra lo attestano i riconoscimenti meritati in quella scuola che formava alla tecnica, alla storia dell'arte e dava impronta di cultura generale. Il mestiere si apprendeva sul serio: Godi meritò in un concorso un primo premio; "mi conservarono i soldi per la maturità", ricorda sorridendo, e parla anche di tanti ritratti eseguiti in quegli anni per amici e docenti; ce n'era uno, a spatola, dedicato a Ferracciù, allievo del Fattori e direttore della Scuola del Corallo, che venne molto apprezzato, tanto da essere esposto nell'Istituto.

Godi ricorda inoltre una mostra di aereopittura, erano gli anni '38 o '39, a Ercolano: l'aveva organizzata, forse Ercole Del Prato. In quella mostra importante il giovane studente fu entusiasmato dalle opere dei Futuristi, soprattutto da quelle di Gerardo Dottori, al punto che seguì quel movimento più da vicino, anche se, ad onor del vero, certe impronte erano già state anticipate dallo stesso Palomba che dava ampio spazio alla creatività dei suoi allievi.

Quel maestro aveva insegnato il segreto di cogliere il tutto in pochi piani con scelte attente di geometrie significative: impianto classico, visione moderna. I ricordi si affollano; Godi precisa come dal disegno egli giunse al colore: fu per lui illuminante, al Granatello, il porto di Portici, trovarsi accanto a Crisconio mentre dipingeva. Era la primavera del 1933 e la scelta del colore apparve ben motivata nella realizzazione del primo paesaggio che Goffredo realizzò nel 1934; nel 1935 si iscrisse alla Scuola d'Incisione su Corallo "Maria Josè del Belgio".

I pittori della prima gioventù furono quindi per Godi, oltre a Palomba, che ancora egli ricorda con amore e venerazione, tutti quegli artisti di forte tempra, che egli incontrò e ebbe poi come compagni di strada.

A Portici c'era Placido, che spesso dipingeva insieme con Crisconio; c'era Alfredo Avitabile allievo di Cammarano e appassionato studioso. Di lui Godi riprende una garbata battuta: Cammarano aveva un giorno ripreso il giovane Alfredo: " Ma Lei che fa? Studia sempre, studia sempre e non dipinge mai". Risposta: "Maestro Lei dipinge sempre, dipinge sempre. Non studia mai?"

Quanti nomi e quanti volti gli ritornano alla mente mentre Godi parla della sua vita di studente, sottratto però alle possibilità realizzative appena dopo aver conseguito il diploma.

Non era ancora ventenne, avrebbe infatti compiuto gli anni in agosto, allorché la classe 1920 fu chiamata alle armi. Era il marzo del 1940: per circa sei anni, per la precisione cinque anni e sette mesi, Goffredo Godi indosserà la divisa militare. Quando partì soldato era con il 67° Reggimento di Fanteria della Divisione di "Legnano" nel fronte occidentale, Monginevro.

Successivamente fu destinato al fronte greco - albanese. Una sosta in Ospedale Militare e nuovamente al fronte occidentale. Dopo l'Otto settembre 1943 fu catturato dai tedeschi e fu prigioniero a Grasse il paese Fragonard. Nei due anni a Limburgo, nel Lager 12 A, neppure nella sofferenza Godi abbandonò la sua arte.

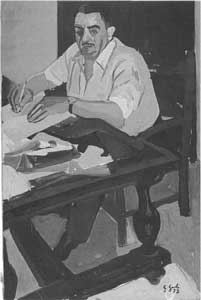

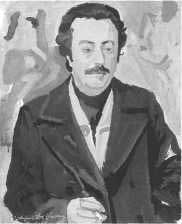

"Ho modellato anche la neve", ricorda l'artista che si serviva di ogni supporto per eseguire ritratti e cogliere dei paesaggi. Lo spingeva a quella attività forse l'inconscia istintiva consapevolezza della precarietà esistenziale, perciò dipingeva i ritratti dei suoi commilitoni. Il suo autoritratto in prigionia è una testimonianza precisa del suo stato d'animo.

Le sue opere figurarono nella "Mostra degli Italiani internati in Germania", Godi ricorda il ritratto fatto al capitano Ferri e i disegni su "Bianco e Nero", il giornale pubblicato nel campo di Liberazione, dove c'era anche un teatro, a Brauvailer, a nove chilometri da Colonia: "eravamo alloggiati in una chiesa medioevale, eravamo tutti antifascisti e avevamo conosciuto tutti l'inferno della prigionia". Quando abbiamo anticipato che Godi mise a frutto tutte le esperienze della sua vita nei momenti difficili della guerra, del Lager 12 A, del Campo di Liberazione, intendevamo alludere alla sua particolare condizione di internato.

Egli aveva dichiarato di essere sarto: aveva appreso i rudimenti di quel mestiere e ne ebbe "grandi" vantaggi.

Poté infatti lavorare tra i sarti e i calzolai, avere a disposizione la macchina per cucire: c'erano dei sarti "veri" nel Campo di Liberazione dove poté avere un vestito ricavato da una coperta americana.

Godi intreccia ricordi di Campi diversi, quello di Concentramento e quello di Liberazione, e intanto tiene a precisare che, quando finalmente poté tornare a casa nell'autunno del 1945, indossava proprio quel vestito ricavato dalla coperta americana. Trovò solo sua madre, vedova già da due anni e quell'abito fu tinto di nero, perché il giovane Goffredo scelse così: fu tinto e si stinse. Aveva riflessi verdognoli. Comunque con l'aiuto degli amici commilitoni, sarti davvero, egli ebbe nei momenti più tristi anche qualche camicia e certo ricambiò con i suoi ritratti.

Ne aveva eseguiti tantissimi anche per soddisfare le sue esigenze di accanito fumatore: ritratti in cambio di sigarette.

Disegnava sulle cartoline di franchigia che erano poi inviate a casa dai prigionieri i quali così si facevano "ritrovare" dai loro familiari.

Arte per sigarette o minestra di rape; arte per non avvilirsi dove la ferocia immotivata avviliva tutte le vittime del nazismo.

Non c'era differenza di trattamento tra ebrei e italiani: la ferocia era la medesima nel Campo 12 A di Limburgo. Di quel campo di smistamento non restano più tracce, se ne è negata perfino l'esistenza, testimoniata invece dai dipinti di Godi che si intenerisce al ricordo di Don Manfredo Mai.

Goffredo da fervente credente, allora lo era e lo confessa, per quel sacerdote che si era inventata una cappella per i prigionieri, aveva di buon grado dipinto un' Annunciazione con gli angioletti. Da una parte c'era la pietà e la fede nei valori della vita, dall'altra c'erano dei prussiani come il colonnello Lober sempre con la pistola in pugno e pronto a terrorizzare i prigionieri per il gusto di vederli tremare.

Se non ce l'avesse confessato di persona, non avremmo mai pensato che Goffredo, uomo di pace e assolutamente contrario alla violenza, avesse osato assalire un sottufficiale, una vera carogna, che aveva preso a calci un tubercolotico solo perché era affamato e attendeva che il nostro pittore gli portasse una gavetta di cibo che si era procurato dai prigionieri americani.

Il sottufficiale mise mano alla pistola, ma un prigioniero, un alpino toscano lo tramortì prendendolo a pugni. Se Godi non fosse stato pittore le conseguenze sarebbero state gravissime. Lo salvò proprio quel colonnello prussiano che si schierò contro l'eccesso di ferocia e diede al giovane artista una tela grezza: gli fece dipingere un Cristo in croce con S. Giovanni e la Maddalena; una composizione che, per una certa idea, ci riporta al Masaccio. È importante notare come l'arte nutra veramente lo spirito: aiuta infatti a non perdere le umane misure. Quando quel sergente tedesco, di cui abbiamo appena parlato, dopo la Liberazione venne catturato e i francesi volevano fucilarlo, Godi intervenne perché non fosse ucciso.

Ecco come l'uomo trionfa sulla barbarie; ecco una delle più alte motivazioni che sostanziano le ragioni della speranza. Chi ha dovuto, per placare la sete, sciogliere in bocca la neve e il ghiaccio, può non gustare più un gelato, ma non rinuncia ad essere uomo.

Non rinuncia a ricordare e quindi a sperare.

Godi si sofferma: "una terribile notte; ero sulla branda, durissima, ero agitato nel sonno; ebbi la visione di mio padre morente". Quando poté riabbracciare sua madre, dal suo racconto di quella morte poté constatare che era stata rispecchiata totalmente nella verità del sogno. Quel padre tanto amato aveva detto alla consorte nelle sue estreme parole: "non temere, tuo figlio tornerà". Tornò infatti e volle completare i suoi studi.

A ventisei anni si iscrisse all'Accademia di Belle Arti: aveva la frenesia di chi vuole recuperare tanto tempo perduto: "dipingevo come un dannato".

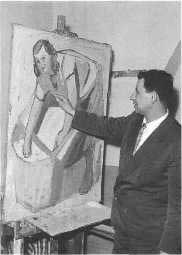

Emilio Notte riconobbe subito il pittore di razza; rivolto al suo assistente, Armando De Stefano disse: "Armandino qui abbiamo un Cezanne".

Era solo Godi, che dipingeva come aveva appreso da Palomba e da se stesso in costante esercizio. Rischiava però di diventare fin troppo esigente e in questo gli valsero i consigli di Notte che lo fermava prima che egli giungesse alle estreme conseguenze. Emilio Notte gli fece scoprire il valore dell'atmosfera nel paesaggio, "Tu devi disegnare l'aria tra te e il soggetto che hai scelto, non devi succhiarti l'atmosfera".

Godi apprese a semplificare e a cogliere quei rapidi ritmi che fanno vibrare l'opera in tutta la sua vitalità espressiva. La carriera di Godi è parallela a quella di tanti suoi compagni di viaggio di ottima annata: artisti di forte tempra, e di notevole creatività che hanno sempre apprezzato la coerenza di un collega che non solo imparò ad apprendere, ma anche ad insegnare. Si diplomò presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli nel 1950 e già nel 1952 era nel Liceo Artistico come assistente di Domenico Spinosa. Per dire il vero, Notte lo avrebbe voluto con sé, ma il posto fu preso da Gaetano. Intanto al Liceo c'erano dei posti in concorso: Godi avrebbe potuto essere assegnato alla cattedra di Amoroso o a quella di Spinosa che lo ebbe come assistente per tre anni. Quando Spinosa vinse il concorso per la cattedra di Pittura all' Accademia, Godi divenne assistente di Troiani. Alla morte di questo professore, egli lo sostituì in pieno e gli fu conferito l'incarico.

La partecipazione alla vita artistica, culturale ed espositiva lo vide sempre attivo tra le voci eminenti, Ciardo, Brancaccio, Giarrizzo, Spinosa, De Stefano, Lippi, Colucci, Tatafiore, Mennella, Venditti, insieme con Alfano, Pisani Di Ruggiero, Palumbo, Perez, Barisani, Cecola.

Di Godi nessuno potrebbe parlare male a meno che non lo faccia per partito preso e per antipatia unilaterale; la lealtà dell'uomo e la chiarezza delle sue idee rispecchiano la coerenza dell'artista, che del resto è rimasto fedele a se stesso. La forza del disegnatore e la rapidità "d'acquisizione" avrebbero potuto portarlo, e già lo abbiamo sottolineato, a facili ritrovati per altrettanto facili consensi.

Le mode e i giochi imitativi spesso rendono, ma Godi ha sempre voluto essere se stesso.

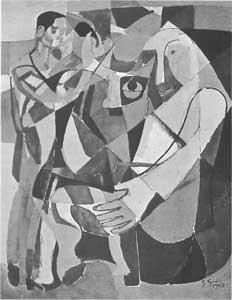

Né la sua impronta veniva meno nelle ricerche operate nel campo dell'informale e delle astrazioni che, comunque, alludevano a delle geometrie.

Godi ha voluto restare fedele al suo vero.

Carlo Barbieri, in una rassegna messinese degli ultimi anni Cinquanta, gli riconosce l'originalità del sentimento e del colore, evidenziando quel fare preciso e sintetico esplicitato in ritmi discorsivi "che furono propri degli artisti della repubblica di Portici".

È interessante alla giusta distanza notare come fosse difficile anche per un critico di fine lettura approfondire un discorso che veniva maturando anche per gli altri presenti in quella rassegna. Spinosa gli appariva artista "teso a coniugare l'astratto e il concreto", Pone gli sembrava interprete del paesaggio partenopeo in chiave visionaria, Ruju veniva individuato per le valenze contrappuntistiche. Erano giudizi sospesi: erano anni di fermenti che mentre testimoniavano la forza del pittore non precisavano ancora le scelte dei percorsi più rappresentativi. È la duttilità dell'interprete che risolve la storia di una ricerca ininterrotta: certe volte una soluzione interpretativa rischia di diventare un marchio definitivo.

Addirittura, per l'uso invalso di riciclare il già detto, si tramanda un errore che non era tale al momento della chiamata al giudizio. Allora è giusto che parli l'opera di tutta la vita per dire la storia di un cacciatore d'immagini, innamorato della sua terra e della vita, di tutto ciò che si rinnova e vigoreggia e di tutto ciò che suggerisce il monito del tempo che passa.

Godi che disegna la pagina e l'asinello, che cerca di non perdere i volti che lo interessano, che scopre il colore, che inventa l'avventura e ama la vita quotidiana in nome dell'amore che gli viene dato, è sempre lo stesso, da bambino come da maturo interprete dei valori esistenziali.

È da sempre quel gran signore che ama socializzare, che a Portici lavora in un cenacolo d'arte con Carmine Arnese, Michele De Stefanis, Carlo Montarsolo, Alfredo Di Giovanni, Alfonso Pone, Mario Guglielmotti e Ettore Sannino. Tanti studi di pittori in un solo attico che, con una diversa struttura ed altri intenti ricordava il "Quartire Latino" di Via Cesare Rossaroll, a Napoli, dove lavoravano tra gli altri Biagio Mercadante, Striccoli, Peppino Uva, Antonio Bresciani.

Nei dieci anni di lavoro a Villa Rosa Godi ha conosciuto tante sfumature di carattere: gli artisti a volte sono rissosi, pretenziosi, si arrogano ruoli e funzioni di caposcuola, si ritrovano ingenui sognatori o furbi nel tentarle tutte per la scalata al successo.

Ci sono le tecniche dell'eloquenza, le scelte delle amicizie, i trucchi del mestiere, le critiche, le autocritiche, le fughe, ma Godi tra tanti amici, per la pelle o per l'occasione, è rimasto sempre se stesso. Ai critici che volevano attribuirgli una forzata paternità artistica, rispondeva come oggi risponde:

"Che pittura fai? Non lo so. Risolvo per piani, ma non conosco Cezanne; conosco Giuseppe Palomba, conosco Notte, conosco l'attrazione del vero e cerco di avere con il brano che mi è di fronte un colloquio d'umanità serrata, sintetica, pregante nel ponte che raccorda la mia sincerità con quella che mi viene rivelata. L'arte è su quel ponte, distante da me e dal soggetto, ma vera lì, in quell'incontro irripetibile che cercavo e mi attendeva".

I protagonisti di Via Mare, la storia dell'arte con i grandi maestri, è solo la grammatica d'uso esemplificatico: un armamentario che deve essere massimamente ricco per un'assimilazione che fruttifichi nell'autonomia del sangue dell'artista che, alla fine, deve saper dire solo quello che urge nell'accesa visione.

Chi sa disegnare, e non tradisce le misure umane, si esprime con quelle. Può tentare le strade delle più varie sperimentazioni e percorrerle tutte, trovandole forse fin troppo facili o addirittura ostiche. Può imbattersi nel problema e risolverlo, per cui torna all'antico amore con la certezza di non aver nulla perduto, perché la coscienza di un immaginario arricchito per segni, cromi e geometrie o per azzeramento degli strumenti della pittura è sempre di notevole apporto a chi vuole identificarsi più a suo modo. La consapevolezza è segno e dono della maturità nelle misure della vita che ancora ha nell'uomo lo spirito che pensa e ragiona. Godi ha vissuto intensamente la storia dei suoi cari, della gente del popolo, che ha amato e seguito nelle loro vicende, nelle scene di strade come vicoli e folla di costruzioni spontanee, dove bambini e attrezzi di pescatori si trovano sotto lo sguardo vigile di donne intente al lavoro.

Erano donne presenti a se stesse, occhi attenti all'opera e intanto in colloquio con i propri pensieri. Donne con la vista interiore sempre accesa tra dolori, perdite inesorabili, conti da far quadrare, pene per i figli che correvano all'avventura volontaria o forzata.

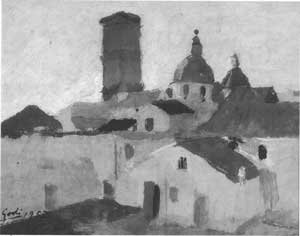

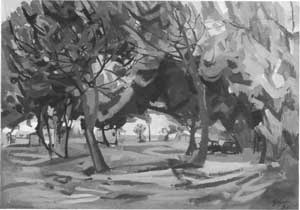

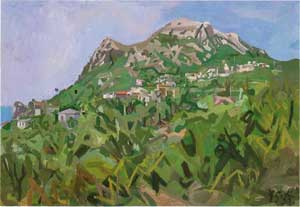

Godi si incantava, e s'incanta, agli scavi di Ercolano; ne respira il senso di solitudine, di memoria, e sempre pone in risalto cedri, pini, cipressi, che verdi si rinnovano sulle rovine di cui sono custodi.

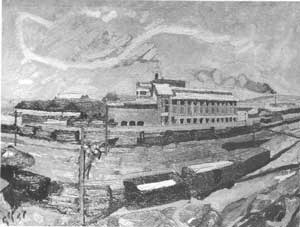

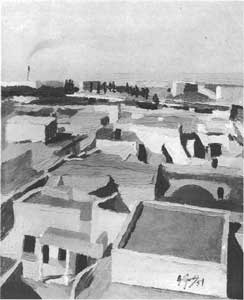

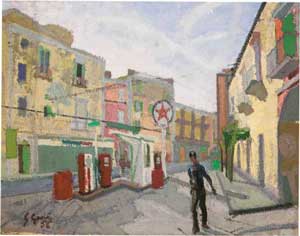

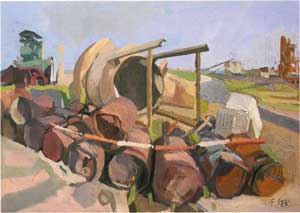

Sceglie inquadrature dall'alto, oblique, trasversali, tali da potersi estendere nel massimo sviluppo sulla tela e fa una pittura elegiaca di una modernità incredibile. Negli anni Cinquanta, associando alle solitudini archeologiche quelle degli scorci ferroviarii, con i capannoni delle industrie nella staticità di binari, treni, pali dell'elettrificazione ci sembra che il pittore avesse il presagio d'altri deserti.

C'era la memoria di vagoni tristemente noti nei viaggi di prigionia? Da un lato la vita che ferve, dall'altro la visione di silenzi innaturali, dall'altro ancora la luce che, in natura, tutto alimenta e abbellisce.

Quanti paesaggi vesuviani nella memoria incantata del pittore che tocca con mano la lava, sceglie il posto d'osservazione, popola l'orizzonte di rocce e di mare, di rare case sparse, di coste rocciose, di fermeni di vegetazione insinuati tra solchi tortuosi. Come sono belli quei suoi frutteti intuiti in un solo albero, e che meraviglia la sensualità delle ginestre che conoscono l'evidenza fisica del sole e del vento.

Eppure nella pittura di Godi non c'è nulla di arcaicizzante, nulla di decorativo, nulla di estremamente sconvolto, anche dove un guizzo di luce rapidissima inventa frecce e spirali, alfabeti poetici, successioni d'ondate e avvallamenti. Le lave vesuviane di Godi sono inquiete, irrequiete, nate dal fragore e dal caos per essere ispiratrici di meditazione.

I paesaggi hanno il pregio di non celare nulla: sono figure che altre ne svelano e i guizzi di pittura, di colori che la luce abrade e chiarifica, sono i pensieri dell'artista tra la natura e il suo mistero. Eccolo il vero Godi, altro che seguace di incanti di scuola porticese. Egli è il disegnatore ostinato dei valori della fisicità, dell'inventario aperto di segni e di eventi suggestivamente incantati nel nitore della spazialità.

Gli spazi? Sono la libertà alla quale Godi non rinuncia.

Non ha mai dimenticato di essere stato prigioniero, con il rischio del completo annullamento della volontà, con l'umiliazione della dignità del ruolo e della memoria, imposta da chi nella violenza si arrogava il diritto di chiamarsi uomo di razza superiore.

Ma le belve cosa sanno della coscienza soggettiva, della creatività, della bellezza dell'esistenza, che nella sua solennità non ammette né eccessi né trasgressioni. L'uomo e la natura hanno un viaggio in parallelo. La natura dona all'uomo vita e sostentamento, l'uomo le offre i suoi occhi e i suoi pensieri: innalza a poesia l'istinto vitale che permea ed esalta tutto ciò che sta per nascere; natura è participio futuro del verbo nascor. Quella forza interna alla vita formata ispira Godi. Egli sa che la tradizione e il profondo inconscio sono armi forti dell'uomo custode dell'umanità. L'esperienza del dolore, la solitudine, la verità e la vita, identificate serenamente, hanno necessità di una lingua poetica, di una particolare pittura per essere interpretate.

Se dovessi individuare un poeta da assimilare alle scelte estetiche di Godi, non potrei che segnalare Saba. Al culmine della sua esistenza come testamento morale, il poeta di Mediterranee avrebbe voluto poter dire che le sue scelte erano state le più semplici, quelle elementari e pertanto difficilissime: la rima amore - cuore "la più antica e diffide del mondo".

La scelta di un repertorio secolare è veramente coraggiosa: impegna a superare la banalità; "amai la verità che giace al fondo, quasi un sogno obliato che il dolore riscopre amica". Godi come Saba decifra nelle cose, negli uomini, nella natura, se stesso e si accosta al vero con gioia e timore. Chi vede Goffredo "timido" non ha capito che alla verità ci si accosta solo così. Solo chi non scopre la verità non trova le giustificazioni dell'esistenza, né la serenità dell'accettazione, né il coraggio di resistere nella difesa della libertà, propria e di tutti gli uomini avviliti, anche in un solo esempio di negazione e di umanità.

Chi scopre il senso della verità la comunica: "Con paura il cuore le si accosta, che mai non l'abbandona". Il poeta di Amai conclude: "amo te che mi ascolti, e la mia buona carta lasciata al fine del mio gioco".

Godi fa lo stesso, ora più che mai, ora che in nome della sua più piena libertà dipinge per se stesso e per l'umanità.

Prima magari le carte gli erano contrarie, ora non è più così. Saggio nel bene e nel male, uomo tra gli uomini, lascia loro una carta vincente: il succo della sua comunicazione, la bellezza della sua arte che non ha conclusioni provvisorie.

La sua chiarezza è importante ora che la realtà appare sempre più discontinua e i passi dell'uno sono sempre più estranei a quelli dell'altro che gli cammina accanto.

Ora che gli uomini, nelle trappole delle loro auto velocissime e ingolfate nei blocchi di strade asfittiche, invidiano i pedoni che si districano tra ruote e strattoni di folla anonimissima, ora che tutti si toccano e si tastano, perché consapevoli di perdere ad ogni istante qualcosa della propria persona nell'attentato, da ogni parte subito, ai sensi, alla coscienza, alla vita che stenta ad emergere nel degrado, la verità di Godi è valore che conta.

Egli ha fatto poesia dei luoghi archeologici come dei cimiteri delle automobili; ha compreso il senso di ciò che non si può dire e pure si deve dire, e ha avuto la fortuna di sfuggire alle inclemenze dell'astrazione come alle connotazioni del neorealismo.

Non ha avuto cadute perché ha seguito il consiglio di Dedalo: "Inter utrumque vola". Ecco il valore tra cielo e mare, né fuori dalla verità della concretezza, né dentro la marea delle passioni infime. Ha parlato dell'uomo, come si deve fare, e continua a farlo con la tenacia dell'eroe che diede nome alla sua città.

La sua è una fatica erculea; sfugge agli indaffarati, ai distratti, ai malevoli e agli ostili alla dignità umana.

Un uomo buono, rara avis, per giunta maestro dell'arte pittorica, il quale in sé conserva una felicità naturale, intatta al tempo e intanto rafforzata dagli eventi tragici, è auspicio di misura per chi verrà.

Ecco l'arte di Godi e le sue ragioni: le ragioni della speranza.

Angelo Calabrese

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Simongini | Contributi | Home | Notte |