|

|

|

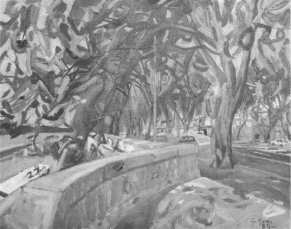

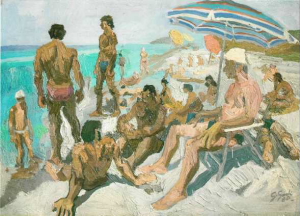

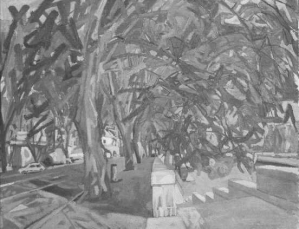

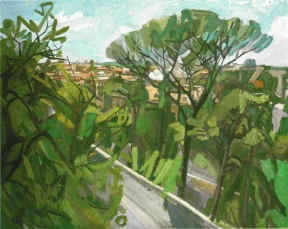

C'è un piccolo dipinto di Mario Mafai, sul finire degli anni venti, che raffigura il lungotevere di Ripetta, case e alberi, proprio nel tratto dopo l'Ara Pacis, ed è lo stesso punto di vista scelto da Goffredo Godi che ha preferito, però, inseguire la straordinaria avventura della luce romana sulla massa delle foglie nuove di maggio dei platani che subito curvano, quasi fossero braccia, verso l'umidità del Tevere. Il piccolo dipinto di Mafai è nitido, scolpito nelle forme «alla maniera di Derain» — Mafai era fresco del viaggio a Parigi — ma la luce dolcissima che riverbera dal rosso e dall'ocra dei muri è già «romana» , mafaiana. In quegli anni c'era ancora un mito e un culto di Roma con la luce sua. Oggi, un lirico puro come Goffredo Godi, che gioisce e si abbuia secondo il capriccio del sole vedendo continuamente minacciata quella struttura di luce mentale/cosmica alla quale vuol dare concretezza dipingendo dal vero, dipinge Roma senza più mito e culto di Roma. Col cavalletto lambito dal flusso delle automobili, il gran casino della gente che va e viene; e, poi, c'è il vento di questa stagione matta 1984 che spinge la tela come vela di barca. Eppure è un anno e più che Goffredo Godi pensa alla luce di Roma e a un ciclo di dipinti su Roma. È stato in Calabria, come fa ogni anno, felice quando il sole è allo zenith, ha dipinto spiagge e mare, dossi e colline folte di sterpi, campeggi e figure di bagnanti; ma il pensiero di Roma non l'ha mollati mai. |

||

La scelta imperiosa di dipingere in piena luce solare è tremenda per un pittore e ancor più tremenda è la volontà di esaltare l'invisibile struttura della natura in piena luce meridiana. La pittura moderna, a cominciare da van Gogh e da Cézanne, ha combattuto e vinto delle grandi battaglie nel sole per l'evidenza vitale della materia degli uomini e delle cose. La figura di van Gogh che va a dipingere sotto il sole, con la cassetta dei colorì a spalla, è stata dipinta da Francis Bacon come quella di un eroe moderno (somiglia nella volontà terribile al gran seminatore dipinto da van Gogh). |

||

Goffredo Godi è sereno, positivo, costruttivo, strutturale, ama il sole come i ragazzi amano la spiaggia d'estate; ma per dipingere Roma, oggi, ci vuole una volontà terribile, modernissima e un po' antica. Invece, quando Mafai dipingeva quel tratto del lungotevere di Ripetta un «clima» c'era. Scipione aveva dipinto la notte apocalittica e urlante su Castel Sant'Angelo e il Cardinal Decano che marciva. La Raphaël, sorellina di latte di Chagall, con la sua pennellata intensa e vibrante, faceva di Roma un corpo vivo col sangue pulsante. Di lì a poco le demolizioni fasciste dei vecchi quartieri del centro di Roma saranno dipinte da Mafai proprio come membra dilaniate di un corpo. E c'era stato Spadini con la festosa luce del verde del Pincio. E, poi, tutto il variegato «clima» di «Valori Plastici» con Longhi e il luminoso Quattrocento italiano di Piero della Francesca. E vennero Virgilio Guidi, primo fra tutti, a sentire il colore delle cose del mondo impastato con la luce; e Roberto Melli con le sue partiture solidificanti di luce e ombra che costruiscono le forme della moglie amata e della vita di tutti i giorni; e Antonio Donghi con le foglie immobili dei suoi alberi romani sgranate nel cielo come pietre preziose; e i «fiumaroli» Cavalli, Cagli e Capogrossi a misurare le distanze tonali nello spazio e il colore necessario a fare i muri del sentimento del tempo lungo; e san Francalancia di Assisi che sul gran corpo di Roma se ne andava cercando tutte le grandi e solitarie architetture ripensando quel zero della terra su cui l'immaginazione creatrice italica le aveva alzate; e Francesco Trombadori morandiano «urbanista» che ridava armonia assoluta di toni alle piazze e ai luoghi sacri di Roma; e Fausto Pirandello aspro, furioso, angosciato con la luce che entra nelle stanze e fruga i corpi come se illuminasse una ferita; e Alberto Ziveri occhio implacabile ed eroico con quella sua luce zenithale insostenibile che esalta una per una e il tutto delle pietre di piazza Navona. E altri pittori che vengono quando Roma sta subendo il terremoto dell'edilizia di massa e dell'immigrazione ancora dipingono una Roma mitica, calda, umana: Renzo Vespignani della periferia sgangherata e vermicolare proliferante come una cultura di bacilli; Marcello Muccini col suo sogno poetico di grigi che voleva fare dei tetti di Roma un manto spagnolo, goyesco e caravaggesco (quando dipingeva il fiume e i muraglioni); Renato Guttuso con la selvaggia distesa dei tetti di via Leonina e la tigre della sera che lo viene a visitare nel cortiletto degli aranci di Palazzo del Grillo; e Ugo Attardi con la sua Roma di fango, di eros e di violenza che sempre incombe da una finestra, spalancata o socchiusa, sugli amanti; e Valeriano Ciai che vede una Roma lontana, pulviscolare, quasi fosse luce di una galassia rosso-arancio; e Bruno Canova che negli sterminali cimiteri di oggetti e di rifiuti del consumo di massa va a cercarsi le siringhe a migliaia con le quali fu trafitto il corpo del Cristo dipinto da Grünewald e che sta a Colmar e ancora nessuno gli ha tolto tutti quegli aculei nel corpo. |

||

Ecco, un mito, un clima di Roma. Forse, il filo rosso del grande racconto d'una città che non è mai stato messo assieme (io ne ho dato qualche cenno per fare meglio intendere il singolare «ritorno» pittorico di Goffredo Godi a Roma). Ve lo immaginate voi un uomo, un pittore che nell'anno 1983 e 1984, con tutti gli assassini, la violenza, l'orrore, il vomito, la nausea, si parte la mattina coi suoi strumenti e cerca Roma come si cerca un volto e un corpo molto amato e desiderato, e per dire a tutti che nonostante tutto è ancora bello e da gioia e voglia di vivere e di costruire per quella armonia che in tanti secoli tante immaginazioni creatrici hanno messo assieme con piante e case, con strade e piazze, col fiume e con gli alberi. Sì, questo pittore che se ne va a dipingere Roma tutti i giorni, per mesi, deve proprio avere una volontà un po' vangoghiana. Dire che tra il pittore e il colore verde — tutti i possibili verdi non della chimica ma dell'immaginazione — ci sia un rapporto speciale è dir poco: è soprattutto con i toni del verde che cattura la luce e la rimanda nello spazio per fare l'immagine calma, serena, molto strutturata. Il groviglio delle foglie dei platani in prospettiva aerea è dipinto con una sicurezza assoluta di occhio e di mano, ma sottintende una confidenza lunga e molto amorosa con lo spazio e le cose romane. Perché Goffredo Godi è posseduto da una vera e propria ossessione lirica del verde e lo ha dipinto in infinite varianti sulla costa tirrenica meridionale; ma questo suo verde dei paesaggi romani, pure così aspro, così selva, così antigiardino, è un verde molto romano per la luce e per le tonalità che riverbano gli altri colori attorno. |

||

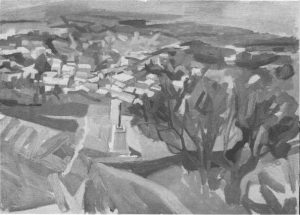

Certo, la natura meridionale del suo sguardo è insopprimibile (è un filo resistente che va da De Gregorio a Crisconio e a Notte), ma l'architettura/natura di Roma lo ha costretto a un'amorevole sfida, a un cimento pittorico tra armonia e invenzione che muove dall'umiltà dello sguardo e arriva alla costruzione orgogliosa. La grande veduta dal Pincio, con il lago di luce della piazza del Popolo e l'infinito variare tonale della città fino all'orizzonte penetrato al limite delle possibilità visive, è una piccola, straordinaria vittoria pittorica sul sole di Roma. Tale vittoria sul sole ritoma in certi bellissimi fiori e piccoli, antichi ponti sul Tevere toccati con una strabiliante giustezza di tono/materia. Ma, si potrebbe dire, sono dei paesaggi fortunati, «miracolati» . Ebbene, no, sono la creazione consapevole di una tenacia e di una volontà cézanniane. |

||

Provate a confrontare i paesaggi romani con due bellissimi paesaggi calabresi dominati, uno in verticale e l'altro in orizzontale, da una possente siepe di fichi d'India che con le pale articolate in tutte le direzioni fa una struttura assai complessa e splendida. Ecco, ancora il verde, un altro verde e dei volumi che tagliano lo spazio come coltelli. Ebbene, volumi e spazi nella luce zenithale hanno una concatenazione serrata come nei paesaggi romani, soltanto che qui la costruzione è organica, selvaggia, spontanea; mentre nelle vedute di Roma l'occhio ha sempre la sfida del molto costruito e organizzato secondo un progetto urbanistico/architettonico che ingloba la natura. |

||

È vero che la natura di Goffredo Godi giganteggia nelle vedute romane; ma si piega anche, si fa docile (la bellissima curva dei rami verso le acque del Tevere e l'articolazione mirabile tra piante e masse di travertino della piazza del Popolo). Goffredo Godi è un pittore curioso, non si contenta della Roma del gran teatro romano antico/barocco; ma cerca certi luoghi della periferia dove l'antico sta con il nuovo magari orrido nuovo. Qui vien fuori un altro pittore di colore assai caldo, quasi patetico, che sul bagliore di un frammento di acquedotto romano inserisce lo squillo rosso di un'automobile e riesce così a rendere quel senso di corpo infranto, devastato, corrotto che ha la grande periferia romana, città nella città. Io credo che queste vedute di Roma siano soltanto le prime di un ciclo che ha bisogno del tempo lungo per realizzarsi e della collaborazione del sole che non muti ogni giorno e ogni ora la situazione di forme e spazi. |

||

Goffredo Godi pensa che il sole sia non soltanto il rivelatore della bellezza delle cose ma anche il dispensatore, attraverso l'occhio e la mano del pittore, di quella gioia che sempre misteriosamente emana da quel che è costruito col senso della bellezza, della grazia, dell'armonia, per non essere consumato subito ma per durare e lasciare semi nel cuore e nell'immaginazione degli uomini. Aver ritrovato Roma è già qualcosa, anzi è molto. Dario Micacchi |

| Micacchi | Contributi | Home | Marucci |